বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন—এটি আমরা বহুবার উচ্চারণ করি। তবে বাস্তবতা বহু ক্ষেত্রেই এই স্বাধীনতার প্রতিফলন ঘটায় না। দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ এখনো বহু বাঁধা-বিপত্তিতে জর্জরিত।

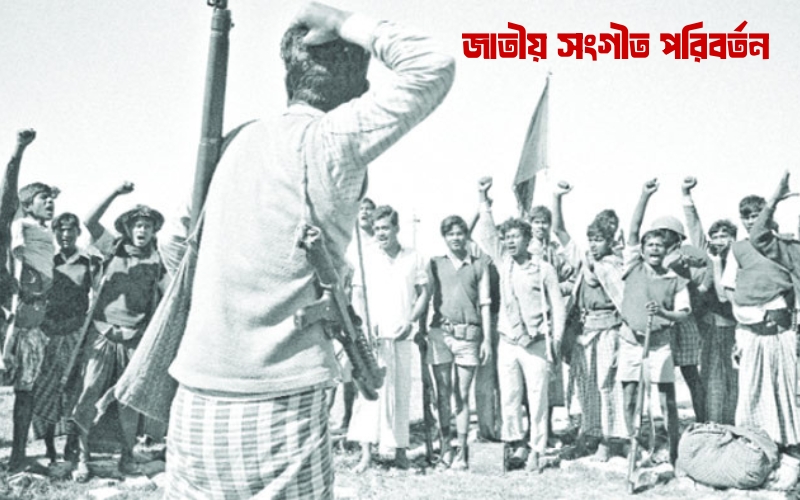

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের সমাজে পারস্পরিক সহনশীলতা ও সামাজিক সংহতি ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। পারিবারিক কিংবা সামাজিক বিরোধের মীমাংসা হতো আলোচনার মাধ্যমে। সকালে ঝগড়া হলেও বিকেলে একই টেবিলে বসে খাবার খাওয়া কিংবা সন্ধ্যায় চা-আড্ডা ছিল খুবই সাধারণ দৃশ্য।

কিন্তু আজকের বাংলাদেশে এই চিত্র পাল্টে গেছে। সামাজিক ও পারিবারিক সহনশীলতা কমে গেছে আশঙ্কাজনক হারে। প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে—সামান্য বিরোধে ভাই ভাইকে হত্যা করছে, পিতা সন্তানকে বা সন্তান পিতামাতাকে খুন করছে। রাজনৈতিক বিরোধে নেতাকর্মীদের হত্যা, ধর্ষণ ও নারকীয় সহিংসতা যেন আমাদের সমাজে নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে—গণমানুষ ন্যায়বিচার কোথায় খুঁজবে?

এখনও অনেকেই প্রথমে ভরসা করেন স্থানীয় সালিশ বা গ্রাম্য বিচারে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, সেখানে যারা বিচারকার্য পরিচালনা করেন, তারা অনেক সময় অভিযুক্তের রাজনৈতিক পরিচয়, আর্থিক প্রভাব এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বিচারকার্যের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। ফলে ন্যায়বিচার অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত থেকে যায়।

সাধারণত মানুষ এরপর যান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি—মেম্বার ও চেয়ারম্যানদের কাছে। কিন্তু এখানে এক গভীর অসংগতির মুখোমুখি হতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, অনেক সময় মেম্বার বা চেয়ারম্যান বিচার শুরু করার আগে খোঁজ নেন—আসামি বা ভুক্তভোগী কারা, তারা রাজনৈতিকভাবে কার ঘনিষ্ঠ, নির্বাচনের সময় কাকে সমর্থন করেছে। এরপর এসব ‘মূল্যায়ন’ করেই তারা রায় প্রদান করেন।

ফলে দেখা যায়, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বা অর্থনৈতিকভাবে সবল কেউ যদি অপরাধ করে, তবু সামাজিক সালিশে সে দোষী সাব্যস্ত হয় না। আবার কোনো সাধারণ বা নিরপেক্ষ নাগরিক যদি অন্যায় বা অপরাধের শিকার হন, তার ন্যায্য বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে তরুণ সমাজকে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করার একটি প্রবণতা। বিভিন্ন দলের ছাত্রসংগঠন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব দিয়ে অনেক তরুণকে অপরাধে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, অনেকে পরিবার, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানে সামান্য বিরোধেও সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ছে। কেউ কেউ এমনকি আত্মীয়দের প্রতিও হিংস্র আচরণ করছে।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। কেউ কেউ অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করতেও ভয় পান, কারণ জানেন—অপরাধীরা প্রভাব খাটিয়ে খুব সহজেই জামিন পেয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে।

তাই দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি—দেশে চলমান অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থার সংস্কারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ, একটি রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হলো তার বিচার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা যতটা ন্যায়ভিত্তিক ও স্বচ্ছ হবে, রাষ্ট্র ততটাই স্থিতিশীল ও মানবিক হয়ে উঠবে।

আবদুল হামিদ

প্রবাসী, শারজাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাত